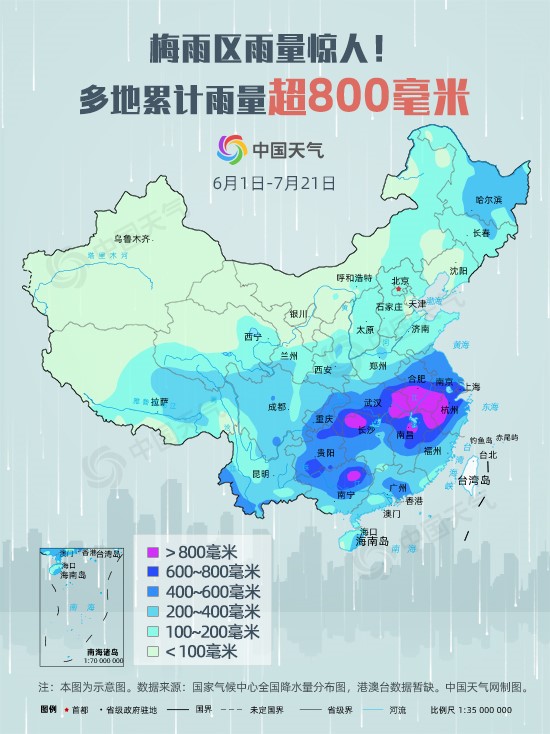

2020年夏季我国经历了一次超强梅雨季(图1)🧑💼,依据国家气候中心的监测结果,梅雨量达759.2毫米,较常年(343.4毫米)偏多1.2倍,超过1998年和2016年👨🚒,为1961年以来历史最多😮💨;梅雨季持续时间长达62天👨🏻🍼,较常年(40天)偏长22天🍒,为1961年以来历史最长。同时🧔🏼,共有46个市(县)日降水量达到极端事件标准👩🏻🎤😵💫,主要分布在上海、江苏、安徽、湖北、江西等地(图1),长江🙏🏽、鄱阳湖、洞庭湖、太湖、淮河水位先后超警,多地拉响洪水红色预警。国家防汛抗旱总指挥7月12日表示,截至当日中午12时🦃⏬,洪涝灾害造成江西🎚、安徽、湖北、湖南等27省区市共3789万人次受灾🧕🏽,141人死亡或失踪🤲🏿,224.6万人次紧急转移安置🖇🧑🦼➡️,125.8万人次紧急生活救助,2.8万间房屋倒塌🎰,农作物受灾面积3532千公顷,直接经济损失822.3亿元👨🏼⚕️🕐。因此,2020年梅雨季被媒体称为“暴力梅”。到底是什么原因导致2020年的梅雨量异常偏多呢?

图1. 2020年夏季梅雨量和汛情🙆🏽♂️,来自中国天气网

万事娱乐周震强博士🍚🏦、张人禾院士和美国加州大学Shang-Ping Xie教授的合作研究发现🍜,2019年秋季在南印度洋自东向西缓慢移动的海洋罗斯贝波(Rossby Wave)是2020年梅雨异常偏多的重要原因。3月8日,相关研究成果以《极端印度洋异常激发了2020年历史性长江洪涝》(Historic Yangtze flooding of 2020 tied to extreme Indian Ocean conditions)为题在线发表于《美国科学院院刊》(PNAS)💙。

我国是世界上受气象灾害影响最严重的国家之一,气象灾害造成的经济损失约占国民生产总值的1—3%👨🏻🦽➡️🧛🏿♀️。东亚夏季风是控制我国东部天气气候的主要系统🕞,“梅雨”是东亚夏季风进程中特有的雨季🦻🏼🧑🏼🎄,发生在长江中下游💇♀️、韩国南部和日本中南部等地区,从6月中旬持续到7月中旬⏏️,由于正是江南梅子的成熟期👰♂️,故我国称其为“梅雨”,此时段便被称作梅雨季节。由于大气环流系统的变异性🙎🏽♀️,每年梅雨季节的开始和结束时间和梅雨量等也不尽相同🧚🏼♂️→,这也是长江中下游流域旱涝的最主要原因。

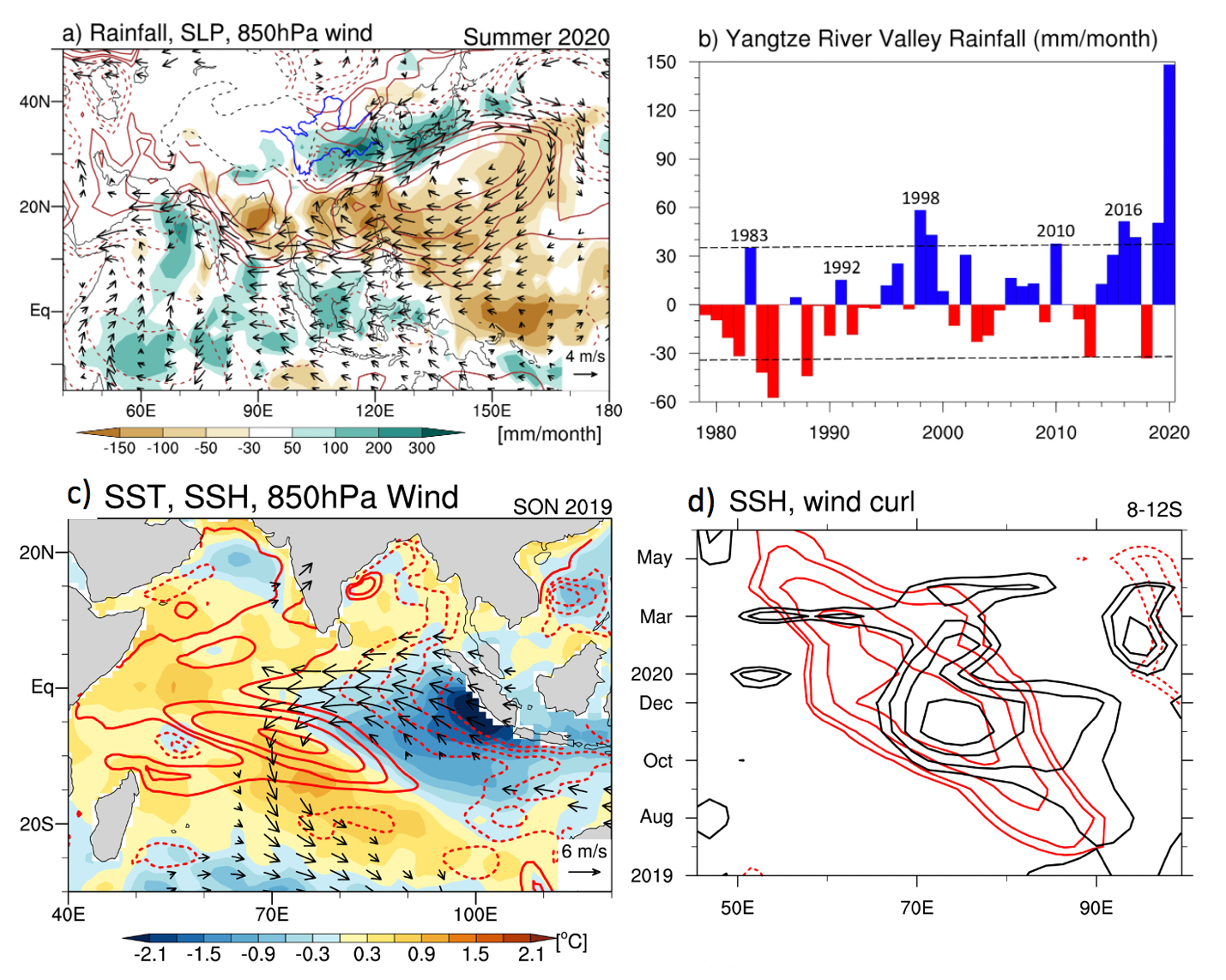

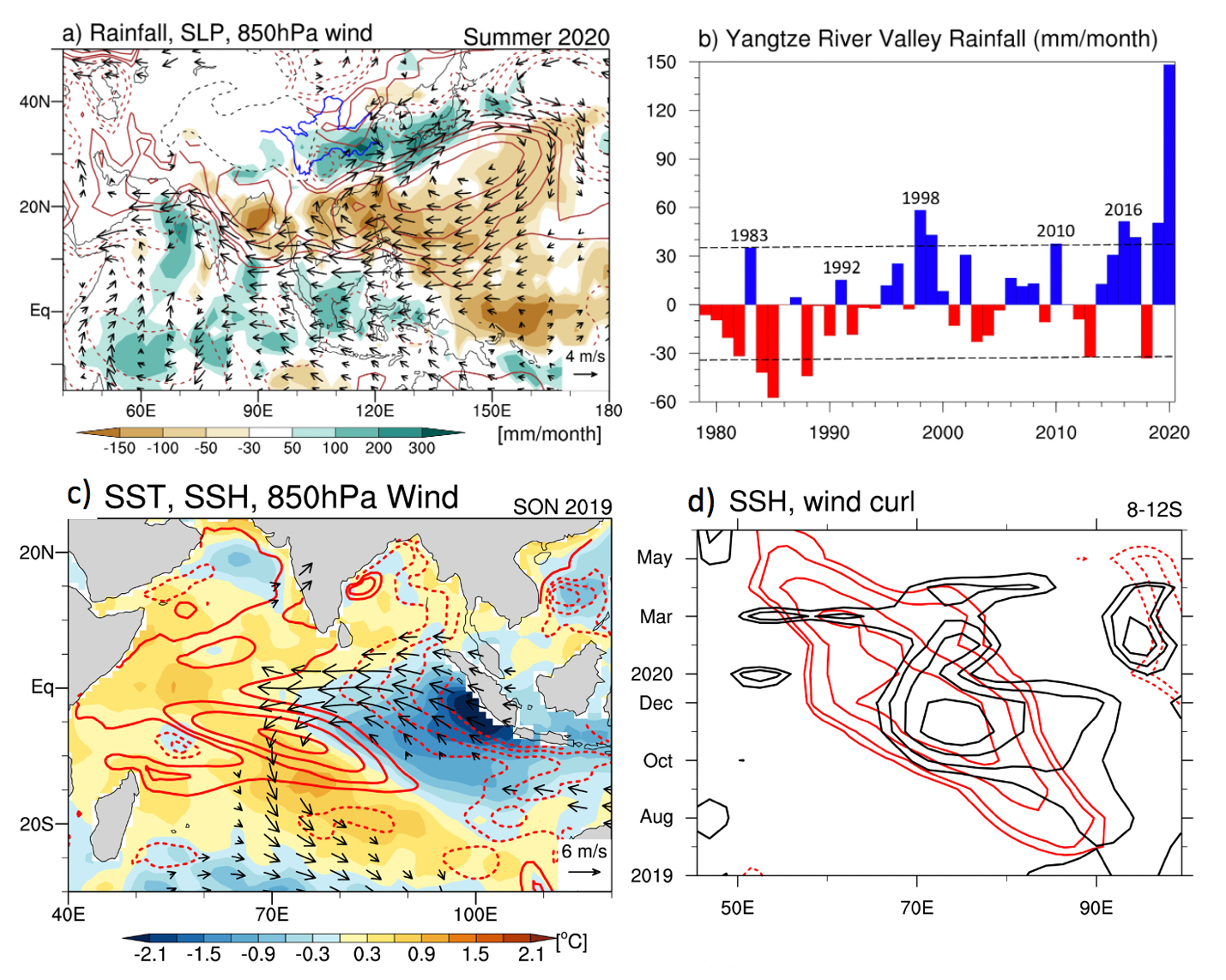

历史上🈲,中国长江流域的特大洪涝灾害常发生在厄尔尼诺事件(El Niño)次年的夏季,如1954年🙏🏿、1983年🫡、1998年、2010年和2016年等(图2)。厄尔尼诺指赤道中东太平洋海水异常增暖的现象🧑🦯➡️,于春夏季开始发展,冬季达到盛期,在次年春季衰减👮🏻。然而,到了次年夏季🥉,发生在遥远的赤道中东太平洋上的厄尔尼诺衰减为比较弱的信号甚至消失,它又是如何影响中国夏季降水呢?1996年🦧,张人禾等首次发现,在厄尔尼诺的盛期🩵,西北太平洋对流层低层出现异常反气旋式大气环流(图2,以下简称西太反气旋)🧛♀️,为这一问题的解决提供了思路,西太反气旋西侧的西南风异常导致向中国南方的水汽输送显著增强,较强的水汽辐合使得我国东南沿海和华南地区的降水显著增加😰。这启发了一系列关于西太反气旋维持到次年夏季的研究,Shang-Ping Xie等在2009年提出印度洋-西北太平洋的联合电容器(IPOC)机制:在厄尔尼诺次年🧸,北印度洋在西太反气旋发展中的作用类似于电容器效应,厄尔尼诺盛期为印度洋“充电”,印度洋在次年夏季“放电”,使西太反气旋维持到夏季,其西侧的偏南气流能够加强孟加拉湾和南海上空水汽的向北输送👩🏿🎤,从而使得长江流域的梅雨维持时间较长,导致长江流域夏季经常发生持续性暴雨和洪涝灾害✊🏽。

图2. (a)2020年夏季极端梅雨事件和对流层低层异常环流,(b)长江中下游历年梅雨量👨🏿🦱,(c)2019年秋季热带印度洋海面温度、海面高度和对流层低层环流异常,(d)热带南印度洋8º�—12ºS海面高度和风应力旋度异常的时间演变。

厄尔尼诺衰减期西北太平洋异常反气旋的发现,是亚洲季风研究的重要进展🙋🏼♂️,厄尔尼诺因此也成为了中国汛期降水重要的预报因子。然而这次2019/20年是一次弱的厄尔尼诺事件,海温异常只有0.5℃。相比之下,1997/98和2015/16两次厄尔尼诺事件分别达到2.4℃和2.6℃。那么,为什么如此弱的厄尔尼诺年份也能出现超强梅雨季➙?

https://doi.org/10.1073/pnas.2022255118